今回は同タイトルの続編にあたり、まず、これからの民泊需要の見通しをインバウンド客の増加から分析した。そして民泊3法と消防法令、民泊運営における戸建てとアパマン(アパートとマンション)との違いにを解説し、最後に違反時の対処法と罰則についても触れている。

はじめに

前回の記事(その1)で示したように、民泊新法での届出の累積件数は増加している。だがその裏で、半数近く(約1.4万件)が事業を廃止してもいる。ただ、その大きな理由としては、コロナ禍における旅行の自粛、及び入国制限でインバウンド客が激減した不運によるものであった。

インバウンド客が戻りさえすれば、外国人の民泊人気は根強く、その需要が復活するとことは明らかである。

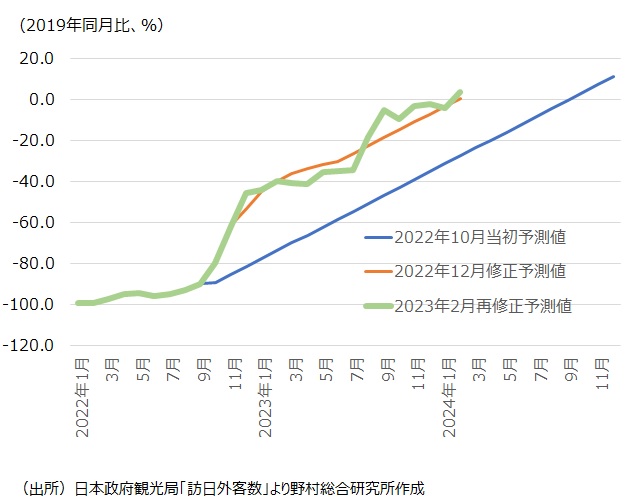

下図左は、2022年中の訪日外客数(JTB総合研究所作成)で、右側が2022年11月の水際対策緩和以降の訪日外国人客数が急速に増加した様子および2023年中の更なる増加の見通しを示した図である(2023年、野村総合研究所作成)。

| 2022年訪日外客数 ※1~10月は暫定,11~12月は推定値 | 水際対策緩和後の訪日外国人客数の見通し |

|  |

左側:https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2023/01/jan-26.html

右側:https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2023/fis/kiuchi/0221_2

いずれの図も右肩上がりで、市況を鑑みても今後インバウンド客が衰えることは想定されていない。

特に2023年は、インバウンド需要を約5兆円とし(2023年2月21日右図の記事)、当初の予測2.1兆円(2022年10月6日時点)を上方修正したほどで、早くもコロナ禍前の水準を上回るとされている。これは円安や入国緩和措置に加え、欧米やアジア地域からの訪都インバウンド客の行った活動のうち「日本食を楽しむ」が断トツの1位となる(平成30年、東京都調査)など日本食人気が高まっていることも要因として挙げられる。

以上のデータから、今後コロナ禍等の予測不能の不運がなければインバウンド客を中心とした民泊の重要は増加し続けることが予想される。

民泊3法と消防法令

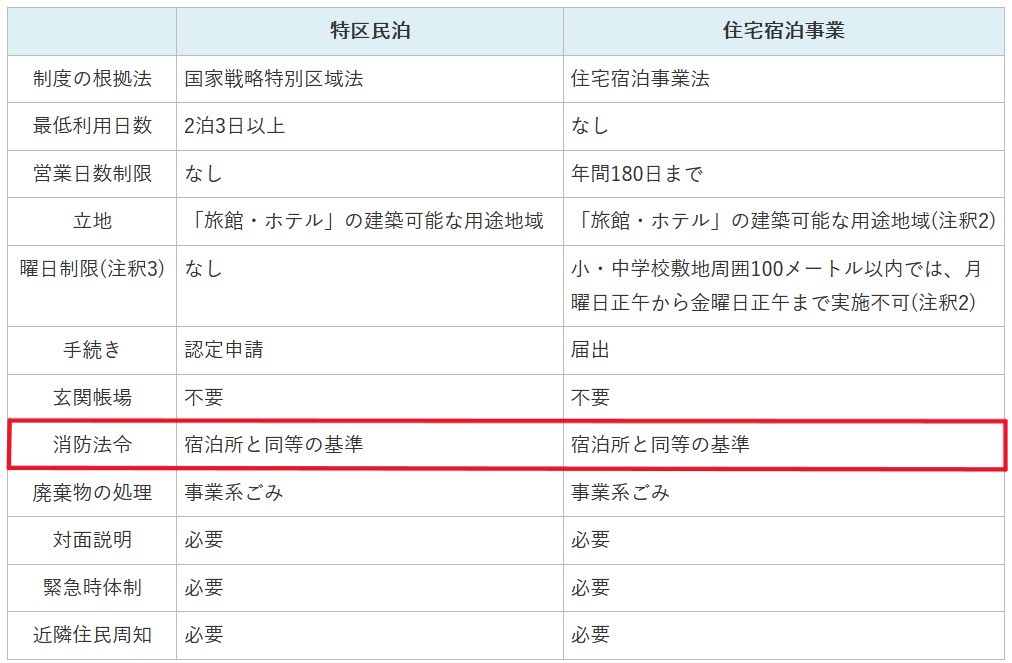

「民泊3法」とは筆者が付けた便宜的な呼び方であって、一般的にはそんな呼び方は存在しないのだが、おさらいすると当該の3法とは、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」、「旅館業法」、「特区民泊」である。この小見出しをはじめ他所でもこの3法の比較を一覧表にしていることもあってか、あたかも民泊3法の各々が消防設備の基準を定めているような錯覚を受けがちだが誤りである。

例として分かりやすいのが以下の表である。これは大田区の民泊制度に基づいて民泊営業を実施する場合の「特区民泊」と「民泊新法」それぞれを表にして比較したものである。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/minpaku/minpaku.html

赤い枠で示した「消防法令」の箇所にて、どちらの制度下でも「宿泊所と同等の基準」となっている。つまり、【該当の施設(建物)】→【民泊3法のうちの某制度】→【消防設備の設置基準が決定】ではない。

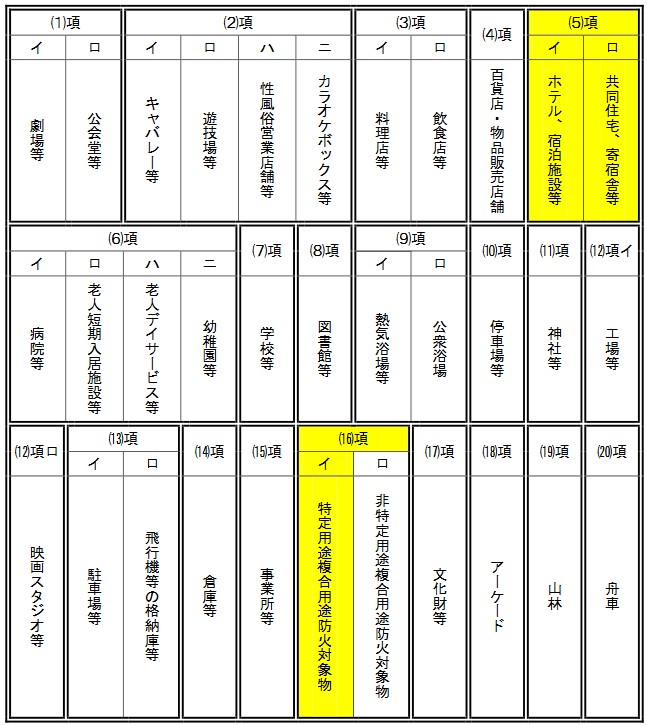

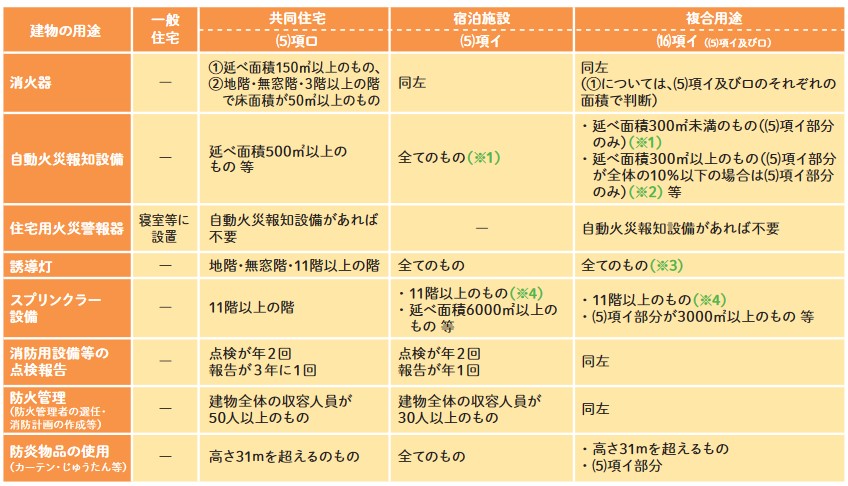

まず大前提として、消防設備の設置基準は同タイトル「その1」で挙げた、該当の民泊施設が消防法上の用途として何に該当するか(消防法施行令別表第一)が基準となる。次に、同じ施設でも床面積、地下や高層階といった要素でも設置基準が決められている。

参考

消防法施行令別表第一(抜粋)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/yougo.pdf

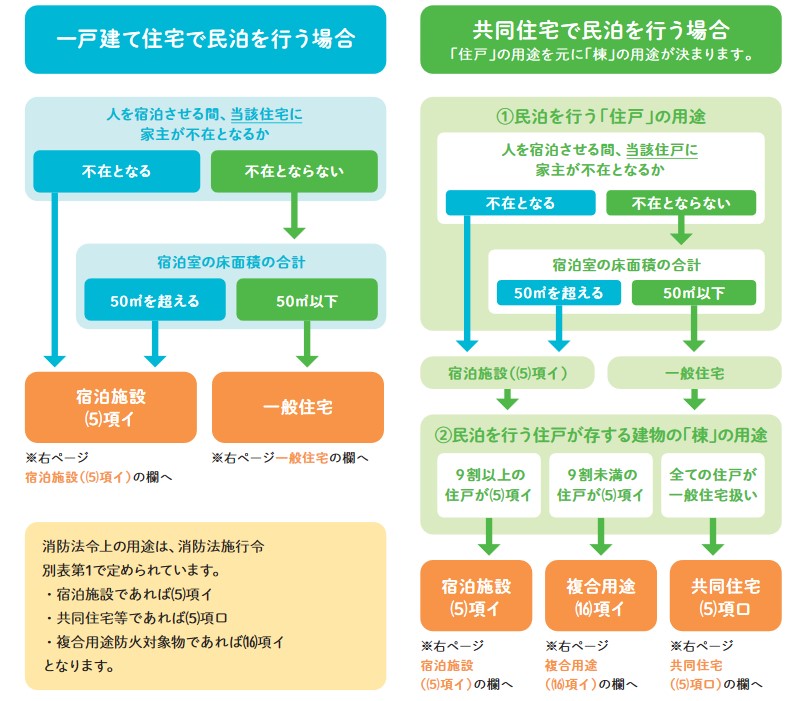

その上で民泊独自の基準もあり、家主が不在となるか否か、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室)の面積、共同住宅においては全住戸に対する宿泊施設となる室の割合などでも消防法上の用途を決する基準となる。

よって、【該当の施設(建物)】→【民泊の制度上等から施設(建物)全体の用途が決定】→【「消防法施行令別表第一」を参照し、施設の分類を決定】→【「消防法施行令」を参照し、施設の分類と照らし合せて設置基準を確認】といった流れになる。とても複雑に感じると想像される。ひと言でいって、消防法関連に明るくなければ、該当の建物にどんな消防設備が必要かを明確に判断できないと思われる。

戸建ての運営とアパマンの運営の違い

下の図二つが、上記で説明した、設置が必要な消防設備決定の流れが大変わかりやすく整理されているものである。戸建てと共同住宅とに分かれて説明されている。ただし、各自治体の独自の条例等、各建物の形状等によって対応が異なることがあるため、やはり専門家の判断は必須となる。これらの表は、あくまで相場観を把握するべく使用して欲しい。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/minpaku_leaf_horei.pdf

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/minpaku_leaf_horei.pdf

つまり、「一般住宅」がもっとも基準が低く、「宿泊施設((5)項イ)」に分類されると最も基準が厳しくなる。一般住宅以外は、点検・報告も法律で義務付けられ、防火管理者も必要となる。

さらにこれに、(その1)で解説した都市計画法上の「用途地域」の縛りもからんできて、当該施設が、「(5)項イ」に分類された場合には「住居専用地域」での営業が許されない。

そして、戸建てで運営する場合は、建物全体の管理が必要であるため建築基準法等の定めを確認する必要がある。一方、共同住宅の一室等で運営する場合には、もともと自動火災報知設備等が設置されている場合もあり、戸建て運営に比べて初期費用が安くなるケースもある。

また、戸建てでは近隣住民との折衝、共同住宅では管理組合の規約、ゴミ出しや騒音に特別な注意を要することになるだろう。

違反時の対処法と罰則

民泊3法には、それぞれ罰則規定がある。まず、適正な運営がなされていない(違反等)場合には、業務改善命令(民泊新法 第15条)、何らかの措置をとるべきことを命ずる(旅館業法 第7条の2他)対応となるため、それに従うことである。これを無視すると、30万円以下や50万円以下の罰金に処される。登録違反があった場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金とその罪は重くなる。

尚、特区民泊に関しては、その基本法ともいえる国家戦略特別区域法に罰則規定があり、さらにその規定は同法内に規定された様々な法律の特例の中に規定されているといった複雑な建て付けとなっている。たとえば、学校教育法等の特例(同法 第十二条の三)の罰則は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(第十二項)と軽くなく、職員等が業務上知り得た秘密を漏らしたり盗用した者に対する罰則である。

まとめ

民泊ビジネスはインバウンドの増加等、今後有力であり、空き家や空き物件の有効活用に加え、地域活性化や観光業への貢献も期待される。法令を遵守し、ゲストに安心・快適な宿を提供することが収益化への近道だろう。

参考

国家戦略特別区域法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000107

東京都「平成30年 国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書」

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/tourism/30kekka.pdf