民泊ビジネスに興味・関心のある方々に向けて、民泊事業の“いろは”ともいえる法令について解説している。民泊の実施状況、民泊が営業できる地域、また特区民泊の活用場面を簡単に考察している。民泊の法令は地域差もあって理解が困難なため専門家等への事前相談がスムーズな民泊運営には欠かせない。

はじめに

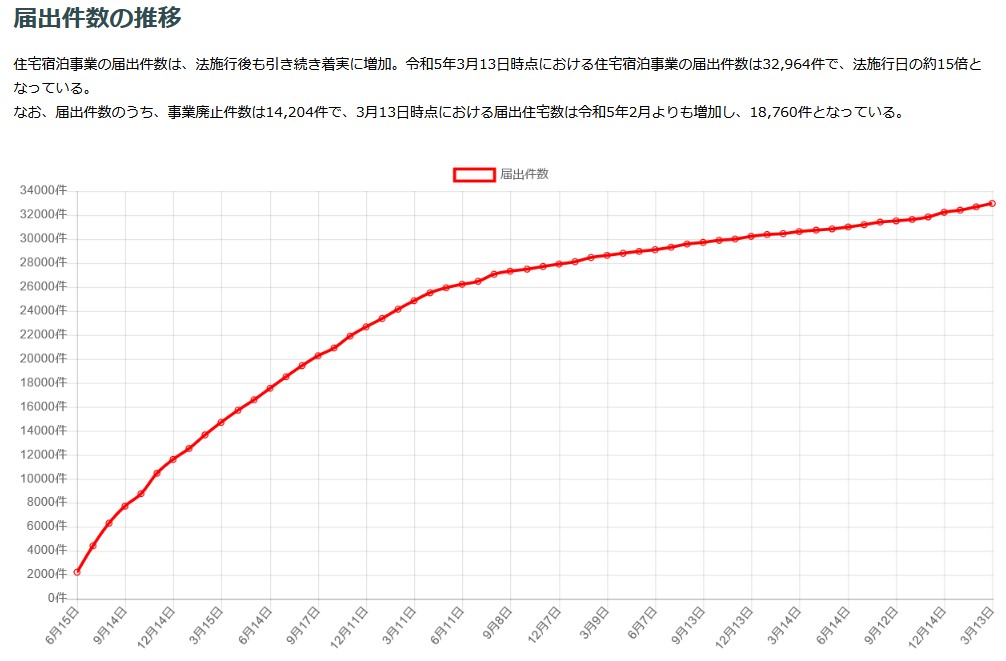

民泊の届出件数は、最もその数が多い住宅宿泊事業法(以下、「民泊新法」という)での民泊は法施行日(2018年6月15日) から2023年3月13日までに15倍の32,964件と増加している(観光庁)。その裏で、民泊の運営には法令の遵守が求められている。記事では、民泊の開業を予定または検討している方が、民泊運営に必要な法令、手続きを正しく理解し、適切な運営を行うために必要となる情報を提供していく。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html

民泊に適用される法令

民泊の開業・運営にかかわる法令は3つある(以下、「民泊3法」という)。旅館業法、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下、「特区民泊」という)、民泊新法である。そのほか宿泊者の安全を確保する趣旨から「消防法」、建物の安全を担保する「建築基準法」が関係し、どういった場所で営業できるかに係わる「都市計画法」 、食事を提供する場合には飲食店営業許可が必要となるため「食品衛生法」を厳守しなければならない。

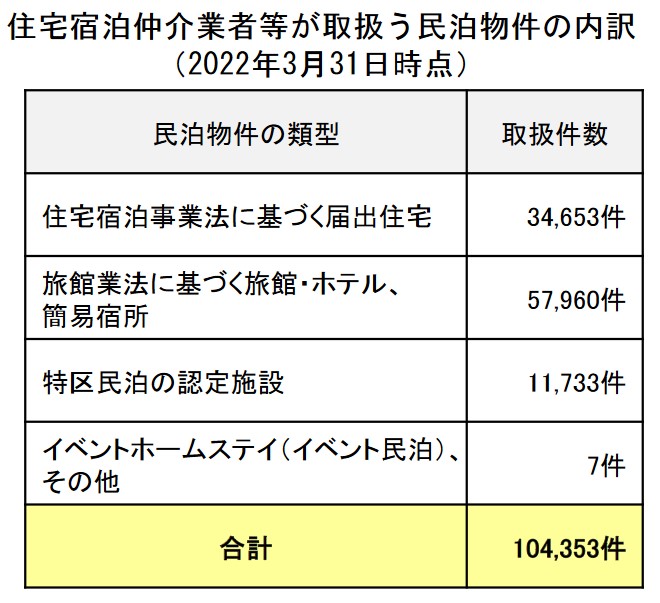

2022年3月末時点における仲介業者が取り扱う民泊物件数は、民泊3法の類型のうちもっとも件数が少ないのが特区民泊の約1.1万件で、次が民泊新法でその3倍ほど、最多は旅館業法に基づくもので6倍近くの件数がある。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/content/001482421.pdf

民泊新法の概要と手続き

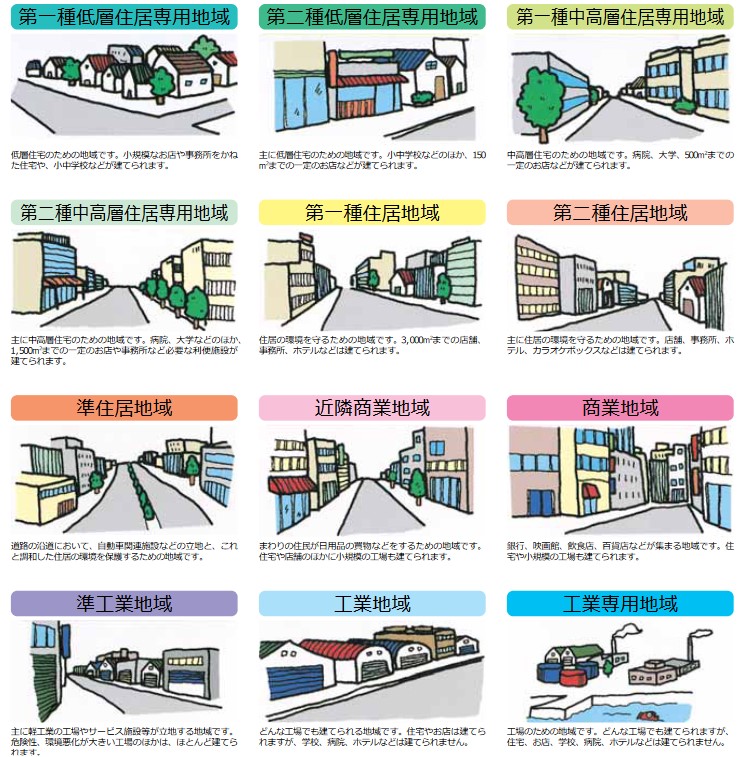

一般の人が民泊を最も始め易いのが民泊新法で、その名の通り住宅での営業が可能となる。また事業を行うにはそれぞれ用途地域といったその場所柄の制限を受ける。簡単に言うと、宿泊営業は本来、住宅街のど真ん中では近隣住民の迷惑に発展しかねず許可されない。その為、比較的にぎやかな商業地域や準工業地域等での開業となる。

一方、民泊新法で開業する場合は、自治体によって制限はあるものの、いわゆる住居専用地域での営業も可能となる。よって消防法令上の建物用途として、「家主同居型」や「家主不在型」といった分類が存在する。

https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/tochiriyou/pdf/reaf_j.pdf

また民泊新法の特徴として、所管官庁が国土交通省、厚生労働省、観光庁と3つもある点だろう。これは一般住宅で個人が営業することを踏まえてサポートを手厚くし、事故やトラブルを回避する意図があると思われる。かつ、民泊新法にて章立てで規定された事業者として、事業主体としての事業者、管理を委託する管理事業者、物件情報を紹介する仲介事業者とが分かれてることも関係している。その事業者のそれぞれが事業を始める際に届出をする場所が異なる。住宅宿泊事業者は都道府県知事へ、管理事業者は国土交通大臣へ、仲介事業者は観光庁長官へ届出をし、また各届出先から監督を受ける。厚生労働省の意義については、民泊新法に宿泊者の衛生確保に関する規定があり、また、コロナ禍においてインバウンド客の感染症対策が強化された結果、保健所が違法民泊対策で巡回指導等を実施したことも関係している。

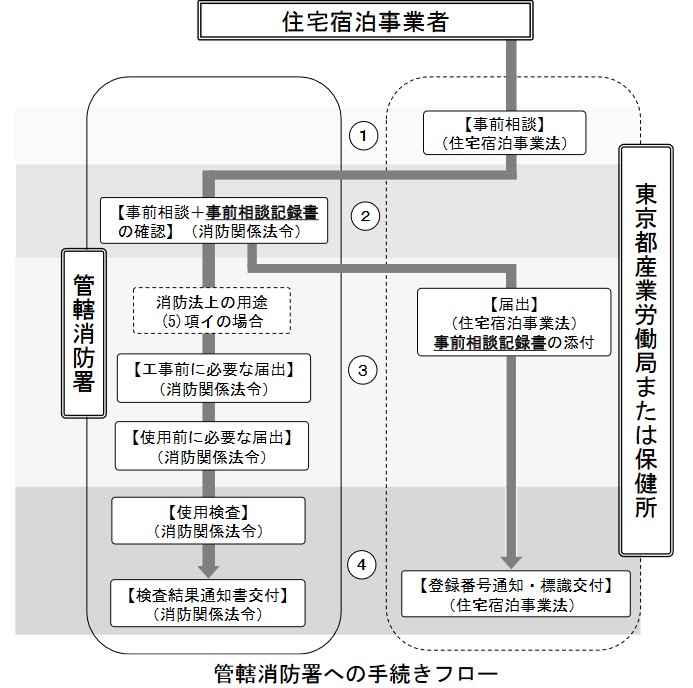

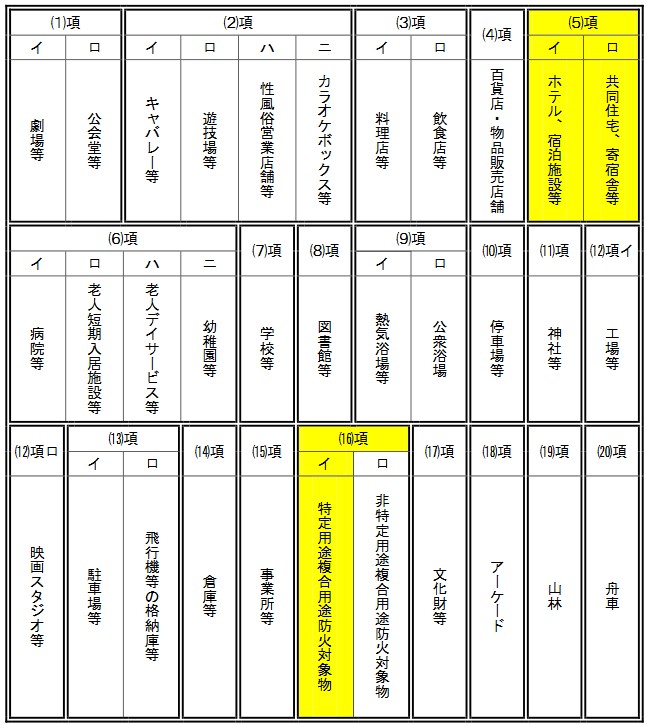

次に開業時の手続きであるが、重視すべきは消防法をクリアすることで、その為には以下の図で示した順序で行うのが最適だろう。ポイントは保健所及び消防署への事前相談である。これを行うことで開業しようとする施設が消防法上の用途として、宿泊施設に当たるのか(消防法施行令別表第一5項イ)、共同住宅なのか(同5項ロ)、特定用途複合用途防火対象物か(同16項イ)を峻別できる。その結果、消防法上で義務付けられる設備が判明し、例えば宿泊施設の場合には民泊新法の届出と並行して消防署へ工事や使用前に必要な届出をしなければならない。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/qanda.pdf

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/yougo.pdf

特区民泊制度の活用

特区民泊は、一定の地域で民泊事業を促進するための制度である。特区内では、通常の法令に加えて、独自のルールや支援策が用意されている。東京都の大田区や大阪府、大阪市、北九州市、新潟市、千葉市などが他に先駆けて指定区域となり、現在では全国に広がり、437事業が認定されている(令和5年3月24日時点)。自治体ごとにルールがあるものの共通している点は、最低利用日数が2泊3日以上とされていることである。これは民泊新法の営業日数の制限が年間180日迄なのと同様、事業主としてはビジネス上の弱みといえる。

特区民泊は旅館業法よりは開業の難易度が低いため各地域の制度を調べた上で、選択肢の一つになり得るだろう。営業日数の制限がない点から特定の地域やビジネス層など顧客のターゲティングによっては最も使い勝手の良い制度になるかも知れない。

まとめ

民泊3法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、保有する施設の特徴や事業者の類型、営業地域、ターゲット層により選択するべき制度は異なってくるだろう。その判断は、市場調査や各関係機関、専門業者への事前相談の結果を踏まえるべきである。いずれにせよ民泊の開業を検討する際は、収支計算のみならず民泊の関係法令を事前に確認することが望まれる。

参考

改正旅館業法施行後の厚生労働省の違法民泊対策

https://www.mhlw.go.jp/content/11157000/000399277.pdf

民泊制度ポータルサイト(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html